みなさんこんにちは、RUNTEQです。

RUNTEQでは毎週、さまざまな勉強会やイベントが開かれています。

テーマは主に、「初学者のつまずきやすいポイント」です。

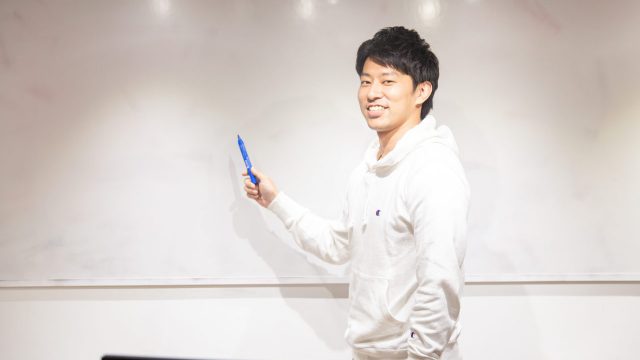

今週は、受講生全員を対象とした「ポートフォリオの作り方」と題してイベントが開催されました。

未経験からエンジニアに転職するにあたって魅力的なポートフォリオの作成はとても大切です。

18時から約1時間30分、ZOOMにて開催された模様の一部を、イベントレポートという形で紹介します。

サービス志向のポートフォリオを作ろう

ポートフォリオが評価されるには押さえておくべきポイントがあります。

そのひとつは、サービス志向のサービスかどうかです。

開発者目線(プロダクトアウト) VS ユーザー目線(マーケットイン)

ポートフォリオを作成するときには、サービスが開発者目線(プロダクトアウト)になっていないか確認しましょう。

開発者目線のポートフォリオとは、現在使用できる技術で作成したサービスのことを指します。

「スクールで学んだから」、「現在の技術で作成できるから」などの理由で作成したポートフォリオは転職時の面接では評価されにくいです。

多くの未経験者を面接している担当者はポートフォリオが自分目線かユーザー目線なのかはすぐに見抜いてしまいます。

ポートフォリオを作成する際は、ユーザー目線(マーケットイン)を意識しましょう。

自分の技術をベースに考えるのではなく、ユーザーが欲しいサービスを作成しましょう。

「ユーザーの〇〇の課題を解決するためにサービスを作成しました」と面接官に説明できるポートフォリオが評価されやすいです。

「課題 → 解決 → 未来」の順に考える

ユーザー目線のサービスを作成するには順序があります。

次の3種類の問いをひとつずつ考えてみましょう。

① 課題

そのサービスは誰の、どんな課題を解決するサービスなのかを考えましょう。

課題が明確にならないと、サービスに必要な機能を洗い出すことができません。

② 解決

どのように解決するかを考えましょう。

どんな機能があれば課題を解決できるか、どんな価値を提供すればユーザーの問題を解決できるかを考えましょう。

③ 未来

サービスを利用することでユーザーはどのような気持ち・状態になるでしょうか。

そのサービスが多くの人数に利用されると、どのような社会になるのでしょうか。

面接時にここまで説明できると評価が高くなります。

アイデアの引き出しを増やそう

ポートフォリオのアイデアを出す工夫はたくさんありますが、多くのサービスに触れることは大事です。

日頃から様々なサービスに触れる機会を持ちましょう。

- 開発コンテストにエントリーしてある作品を見る(https://ma2018.we-are-ma.jp/)

- クスッと笑えるサービスに触れる(https://qiita.com/advent-calendar/2019/kuso-app)

- 利用できるAPIを調べる(https://api.rakuten.co.jp/ja/)

などがオススメです。

アイデアを出したら聞いてくれて、揉んでくれる環境がRUNTEQにはあるので、さっそくアイデア出しをやってみましょう!

イベントではこのあと、時間を区切って浮んだアイデアを自分のTimesに投稿するワークを実施しました。

大盛りあがりのアイデア出し

アイデア出しではさまざまなアイデアが生まれました。

ひとりひとりがアイデアを紹介し、みんなでブラッシュアップしていきました。

浮んだアイデアをアウトプットすることは大切です。

自分のなかでは自信がなくても、聞き手のふとしたひと言でアイデアが一気に膨らむこともあります。

また技術的に可能かどうか、利用できるAPIについてもエンジニアがアイデアを出してくれます。

RUNTEQではポートフォリオ作成を支援する環境を整えています!

RUNTEQに入っていろんな勉強会に参加しよう

RUNTEQでは、ただカリキュラムを進めるだけではなく、さまざまなテーマで勉強会を実施しています。

勉強会に参加することには多くのメリットがあります。

✔ カリキュラムで学習した知識が深まる

✔ 講師や受講生と顔を合わせることで、モチベーションの維持ができる

✔ 講師の共有画面で実際の挙動をその場で確認できる

✔ 講師による関連情報の紹介

また、勉強会はほぼすべて録画されているので、都合が合わず勉強会に参加することができなくても大丈夫です。時間のあるときにゆっくり学習をすることができます。

RUNTEQにご興味のある方は、下記リンクより、お気軽に説明会へご参加ください。 https://runteq.jp/